防音・会話保護のABCルール

クリニックやオフィスの会議室などでは、プライバシー保護や機密情報の観点から、会話の音漏れ対策を考えている方も多いのではないでしょうか。

防音対策は一般的に、次の2つに分けられます

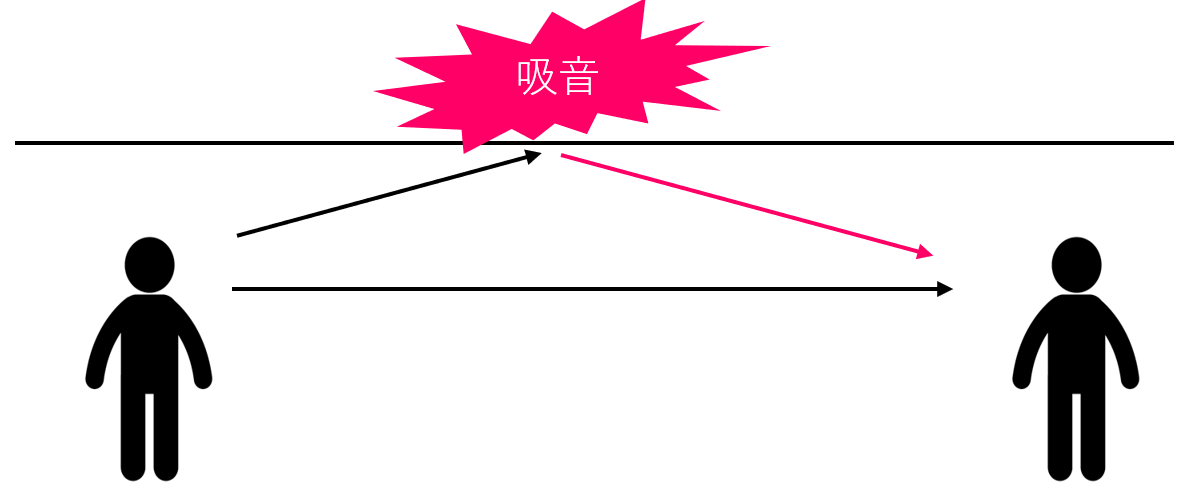

吸音

音の反射を抑え、音が増幅しないようにする。

⇒壁や天井からの音の反射を抑えることで、音の増幅を防ぎます。

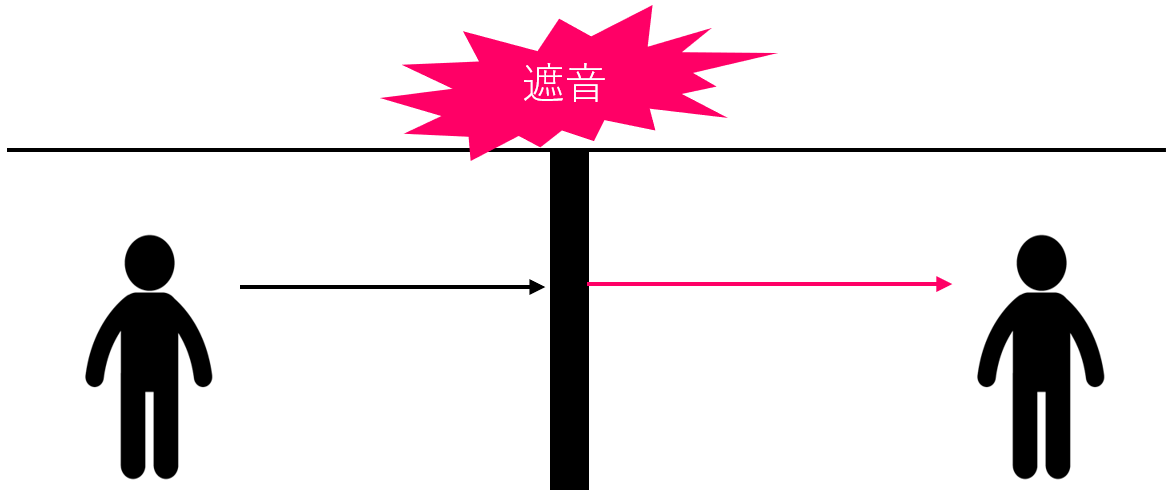

遮音

隣の部屋に漏れる音を遮断する。

⇒壁やパーティションなどで音漏れをシャットアウトします。

の2つに分けることが出来ます。

さらに、会話漏れ対策には次の方法もあります。

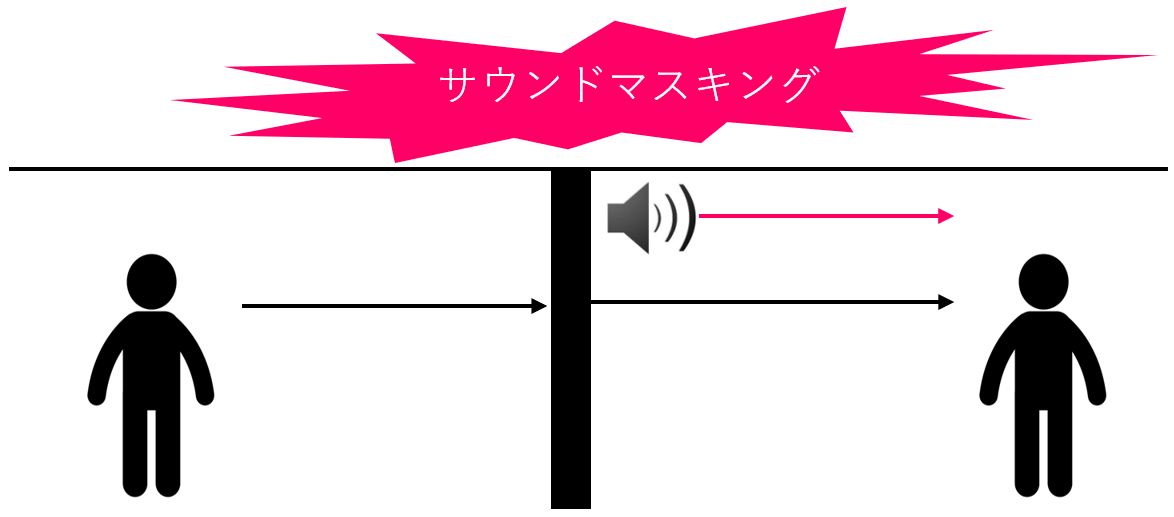

サウンドマスキング

音を別の音で覆い隠し、聞こえにくくする。

⇒スピーカーを設置して、異なる音を流すことで、漏れる音を聞こえにくくします

これは、吸音や遮音とは異なり、聴覚の特性を利用して音を生理的に聞こえにくくする方法です。

アメリカでは、**Absorb(吸音)、Block(遮音)、Cover Up(サウンドマスキング)**の頭文字を取ってABCルールと呼ばれており、

WELL認証(身体的・精神的・社会的な幸福度の建物環境にフォーカスした国際的なビル評価指標)でもこれらは項目として挙がっております。

今回は、この観点からクリニックや会議室などでの防音、特に会話漏れ対策についてご案内します。

①吸音:Absorb

部屋の中の音は、直接伝わる音と、壁や天井に反射して伝わる音に分けられます。反射音が大きくなると、全体の音も大きくなります。

天井や壁を反射しにくい素材にする:吸音をする事で、音の増幅を抑え、音漏れの絶対量を抑える事が可能です。(ただし、 発せられる音そのもの自体が小さくなる事はありませんのでご注意ください。)

音が増幅しやすい素材とは?

では、音が増幅しやすい素材とは、どのような素材でしょうか?一般的に、コンクリートやプラスティックタイルなどの固い素材は、音を殆ど吸収せず、会話が増幅しやすい傾向にあります。

以前ご相談を頂いたオフィスで、床をカーペットからフローリングに変えた所、「室内の声が良く響くようになり、隣の会話が大きく聞こえるようになった。」というご相談を受けた事がありますが、これはまさに上記の理由からです。

吸音が効果的な素材は?

布やグラスウール、スポンジなどの多孔質素材は、音のエネルギーを熱に変えて反射を抑えるため、効果的です。吸音材を使用すると音漏れの絶対量を抑えることが可能です。

これらは、以下のような吸音材として、各メーカーからも販売されています。吸音材によっては、より会話の音を吸収しやすいものがありますのでチェックをしてみてください。

*写真は、SONEXの吸音材

上記の製品は、軽量で手軽に後付け可能です。壁の一面だけに設置するだけでも違いがあるかと思います。

また、床にはカーペットを敷く、またまた室内にぬいぐるみを置くなどでも、効果がある場合もあります。

上記の素材以外では、有孔ボード(共鳴器型)と呼ばれる、溝や穴のあいた壁や天井など(学校などでよく見かける、昔よく流れていたタイガーのCMでおなじみのあれです。)が挙げられます。これは別途施工工事が必要となるので、後付けではなかなか難しいところがありますが、新規でオープンされる場合は、選択肢の一つとしてご検討されても如何でしょうか?

②遮音:Block

遮音とは、隣の部屋から漏れる音を壁やパーティションなどでシャットアウトすることです。これは、一般的な防音対策として皆様がイメージしやすいでしょう。

遮音しても音漏れが発生するケース

遮音をすると音が漏れないイメージがあるかも知れませんが、実は漏れる場合も多いです。どのような場合に漏れるか以下にご案内いたします。

隙間から漏れる音

音は空気を伝わるため、わずかな隙間でも音漏れが発生します。対策としては、まず隙間をできるだけ無くすことが重要です。遮音パーティションを設置しても、左右や上下に隙間があれば漏れてしまいます。

素材の軽さによる音漏れ

素材の厚みではなく、密度(重さ)が音漏れに影響します。重い素材(例:コンクリート)は音を通しにくく、軽い素材(例:カーテン)は音を通しやすいです。

共鳴による音漏れ

特定の音に共鳴しやすい素材は、振動して音が漏れることがあります。例えば、音叉が特定の周波数に反応して振動するように、部屋の壁も特定の音に共鳴してしまうことがあります。

*写真は音叉。音叉をチーンと鳴らすと、もう一つの全く同じ音叉が共鳴して音が鳴ります。

この場合、異なる材質のボードを重ねることで共鳴を防ぎます。

⇒(関連記事)会議室の音漏れはいったいどこから?良くある4つの事例のご紹介

効果的な遮音対策について

遮音対策は、複数の異なる材質のボードを重ねる方法が一般的です。これにより、ボードの裏表で目地が重ならないように隙間を埋め、また密度も高めることができます。さらに、ボード間にグラスウールなどの吸音材を挟み、音のエネルギーを抑えます。

遮音対策には専門知識と費用が必要です。もし遮音効果が不十分だと感じた場合、専門業者に相談することをおすすめします。

なお、弊社では比較的低コストで実現できる「サウンドマスキング」もご提案しています。防音対策を行ったが効果がなかった場合や、現状の防音が不十分と感じた際には、ぜひご相談ください。

③サウンドマスキング:Cover Up

サウンドマスキングとは、漏れて聞こえる会話と同じ周波数の音を流し、生理的に聞こえにくくする技術です。これは人間の聴覚の特性を利用した方法で、音を物理的に抑える「吸音」や「遮音」とは異なります。

⇒(関連記事) 会議室・診療室の音漏れ対策に!音で音を覆い隠すマスキング効果。

⇒(関連記事) 導入における注意点やデメリットを解説!【マスキング対策】

過去、アメリカではテレビの砂嵐のようなホワイトノイズがマスキング音源として使われていましたが、長時間聴くとストレスがたまるという問題がありました。そこで弊社では、リラクゼーション効果も兼ね備えた環境音楽タイプの音源をご用意しています。

サウンドマスキングのメリットとデメリット

サウンドマスキングのメリットとデメリットは以下が挙げられます。

メリットとして

- 遮音工事よりも費用が安い。

- 工事期間が短く、休日や閉店時間に実施可能なため、営業を休止する必要がない。

デメリットとして

- 音が鳴るため、音量やスピーカーの配置を調整しないと、同じ部屋内での会話に支障が出ることがある。

- 遮音が十分でない環境では効果が限定的。

効果的に発揮するために

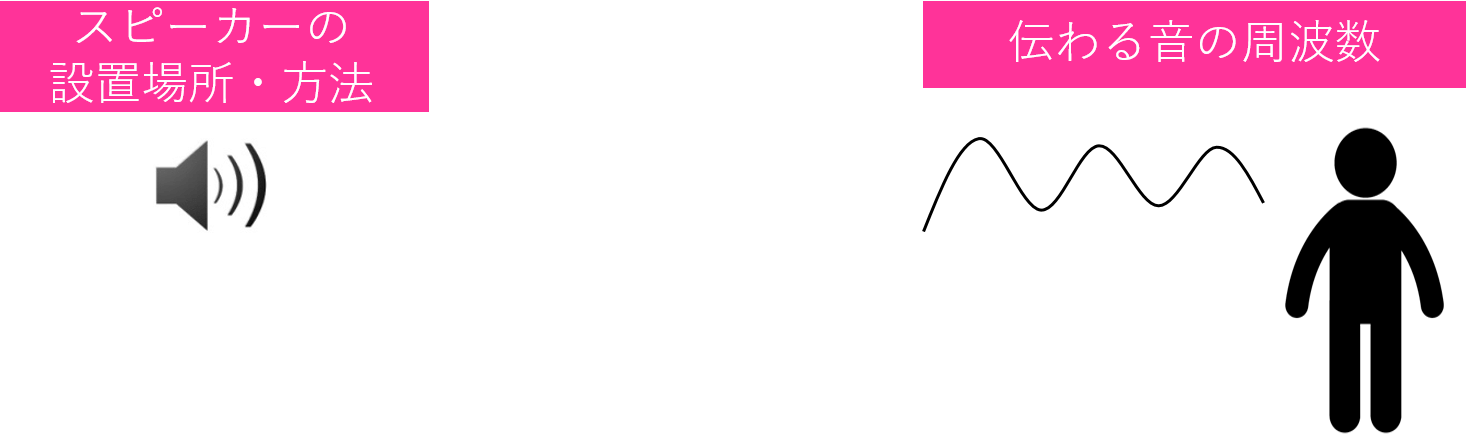

サウンドマスキングの効果を最大限に引き出すための重要なポイントは次の通りです。

- スピーカーの配置:音が漏れている方向や人の導線を考慮して、適切にスピーカーを配置する。

- 音量・音質の調整:会話漏れの程度や室内環境に応じて、マスキング音源の音量や音質を調整する。

そもそも音は波ですので、適当に設置してもマスキング音源は適切には届きません。

以前、某企業様がマスキング機器を購入されましたが、スピーカーの設置場所や台数が適切でなく、期待した効果が得られなかった例もありますので、サウンドマスキングを検討される際は、専門業者に依頼し、環境調査の上でスピーカーの設置や音量・音質の調整を行ってもらうことをお勧めします。

ご興味がある方は、ぜひご相談ください。